II. 画譜 (がふ)

[P23]

[P24]

1. 画譜の概念

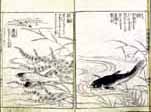

さて画譜、画帖は、基本的には中国のそれの影響の下に生まれ、行われたものである。なかでも明の黄鳳池(こうほうち, Huang Fengchi)編『八種画譜(はっしゅがふ, Bazhong hupu)』、清の胡正言(こせいげん, Hu Zhengyan)模『十竹斎書画譜(じっちくさいがふ, Shizhuzhai shuhuapu)』、清の王概(おうがい, Wang Gai)等撰『芥子園画伝(かいしえんがでん, Jieziyuan huazhuan)』など、山水および花鳥図等を満載した明清の画譜が近世初期以降、しきりに日本に舶載され、受容されたことが大きい。とくに『八種画譜』[P23, P24] は、寛文十二年 (1672) に和刻(わこく)され、より普及したが、その他、画譜ではないが、たとえば寛永十四年 (1637) 和刻の『本草綱目(ほんそうこうもく)』付図一巻の草木図や、慶安三年 (1650) 和刻の『列仙全伝(れっせんぜんでん)』の肖像画などが与えた影響も少なくあるまい。これら中国の画譜類は、いち早く京都、江戸の狩野派(かのうは)の絵師や林家(りんけ)の漢学者等によって愛玩(あいがん)され、粉本(ふんぽん)として模写(もしゃ)されたと思われるが、同時に版本の挿し絵においても盛んに 活用されたことは間違いない。その結果、やがて明暦元年 (1655) の翻訳物『 仮名列女伝(かなれつじょでん)』のような漢画風挿し絵が現れ、僅かながらやまと絵風挿し絵と並び行われるに至り、のち元禄前後、中国の小説演義(しょうせつえんぎ)を翻訳した、いわゆる通俗物の挿し絵として一般化する。また享保期 (1716-1736) には、長崎に来舶した清の画家達の影響により、日本の漢画壇が隆盛に向かうが、日本の画譜が登場するのもまさにこの頃である。

[P25]

[P26]

本格的な画譜が作られるのは、近世中期以降のことであるが、それ以前、狩野派の絵師が関わった画譜、挿し絵本としては、早く慶長年間 (1596-1615) 刊の明の帳居正(ちょうきょせい, Zhang Qzheng 1525-1582)撰『帝鑑図説(ていかんずせつ)』があり、その版下は狩野山楽(かのうさんらく 1559-1635)か山雪(さんせつ 1590-1651)と言われ、ついで寛文八年 (1668) の野間三竹(のまさんちく 1608-1676)著『四時幽賞(しじゆうしょう)』に探幽(たんゆう 1602-1674)以下の江戸の狩野派による挿し絵が見え、延宝五年 (1677) の『長恨歌図鈔(ちょうごんかずしょう)』は京都の狩野永納(かのうえいのう 1631-1697)の作画である。永納は『本朝画史(ほんちょうがし)』の作者としても有名であるが、貞亭三年(1686) の藤井懶斎(ふじいらんさい 1618-1705)著『本朝孝子伝(ほんちょうこうしでん)』は、永納の長男永敬(えいけい 1662-1702)画であり、元禄元年 (1688) には大坂の絵師かと思われる長谷川等雲(はせがわとううん)画の『絵本宝鑑(えほんほうかん)』が出された。さらにすこし飛んで、寛保元年 (1741) には狩野友信(かのうとものぶ 1642-1726)画の『飛鳥山十二景歌(あすかやまじゅうにけいか)』が刊行されているが、とくに本書は幕臣(ばくしん)中心の歌集ということもあって、狩野派絵師が絵筆を揮ったものと思われる。総じて狩野派の絵師には版本の挿し絵を描くことを潔し(いさぎよし)としない傾向があり、署名、落款印(らっかんいん)などをしないことが原則である。ところが享保年間 (1716-1736) になると、狩野派の門に学んだ絵師達による画譜が、大坂で盛んに刊行されることになった。すなわちまず橘守国(たちばなもりくに 1679-1784)は、狩野探山(かのうたんざん 1655-1729)に学んだのち一家をなし、享保五年 (1720) の『絵本写宝袋(えほんしゃほうぶくろ)』、同十四年 (1729) の『絵本通宝志(えほんつうほうし)』[P25] など、土佐(とさ)、狩野両派の古画を模写した絵手本を多数、出版して好評を博した。ついで高木貞武(たかぎさだたけ)や大岡春卜(おおおかしゅんぼく 1680-1763)[P26] といった人々も、やはり大坂出身で、狩野派を学んだために、やまと絵風だけではなく漢画風(かんがふう)にも亘った、絵手本を盛んに著作したことで共通する。代表作品は貞武が享保十九年 (1734) の『絵本和歌浦(えほんわかのうら)』、春卜が元文二年 (1737)の『絵本福寿草(えほんふくじゅそう)』など。これらの絵師によるものは、一般に書名に絵本の語を冠したものが多い一方、享保二十年 (1735) 刊の守国(もりくに)画の『扶桑画譜(ふそうがふ)』のように画譜の語を用いたものもあり、その意識には微妙なものが感じられるが、絵本史の上からは画譜の流れとして位置付けるべきであろう。

[P27]

[P28]

さて、絵手本ではなく、作品そのものの鑑賞を主眼とするという意味において、本格的な画譜の嚆矢(こうし)というべきは、延享元年 (1744) 刊の春卜画『詠物史画(えいぶつしが)』および同三年 (1746) 刊の春卜模『明朝紫硯(みんちょうしけん)』をもって指を屈すべきである。とくに後者は、色摺り画譜の最初のものとされる上に、合羽摺り(かっぱずり)という手法を併用駆使(へいようくし)して肉厚な柔美を表現したところに特色がみられ、きわめて美術的意義の大きなものである。しかし、内容は密かに『芥子園画伝』を模倣したものであり、寛延元年 (1748) に京都の書肆から和刻された同書の第三編と『明朝紫硯(みんちょうしけん)』を合わせると『芥子園画伝』の全体を成すという、奇妙な現象をもたらした。ともあれ、これらによってすでに狩野派によって日本化していた北宗画(ほくしゅが)に対して、新たに南宗画(なんしゅが)が本格的に日本に流入することになったのである。こうした漢籍の影響とともに考えなければならないのが、享保期以降、長崎に渡来した清の画家による影響である。その最たるものは、北宗画の来舶清人である沈南頻(しんなんぴん, Shen Nanping 1682-?)と費漢源(ひかんげん, Fei Hanyuan)の存在であろう。彼らに学んで花鳥図と山水図を得意とした建涼袋(けんりょうたい 1719-1774)は、宝暦十二年 (1762) に『寒葉斎画譜(かんようさいがふ)』[P27] を出し、同じく南頻の画法を取得した宋紫石(そうしせき 1715-1786)は明和二年 (1765) に『宋紫石画譜(そうしせきがふ)』[P28] を出版し、南頻流(なんぴんりゅう)の画風と画譜の普及に大きな役割を果たした。また京都の異色画家伊藤若沖(いとうじゃくちゅう 1716-1800)の明和四年 (1767) 刊『乗興舟(じょうきょうしゅう)』は、正面摺り(しょうめんずり)の技法を駆使した、いわゆる拓版画(たくはんが)の画巻(がかん)で、同じく同五年 (1768) の『玄圃瑶華(げんぽようか)』とともに独特な幻想美を醸し(かもし)だしている。それに松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう 1584-1639)の流れを汲む、江戸の河村岷雪(かわむらみんせつ)の明和八年 (1771) 刊『百富士(ひゃくふじ)』も個性的な味わいを賞すべきものである。

[P29]

[P30]

安永八年 (1779) に出された『麗画撰(れいがせん)』は大洲藩主の公子加藤文麗(かとうぶんれい 1706-1782)の作品であるが、この頃から江戸では北宗画系の南頻派の画譜の刊行が一般化する。すなわち天明二年 (1782) の『蘭斎画譜(らんさいがふ)』の画者森蘭斎(もりらんさい 1731-1801)は、南頻流の写生画を得意とし、寛政十一年 (1799) の『辺氏画譜(へんしがふ)』の画者渡辺玄対(わたなべげんたい 1749-1822)は、南頻流ながら、南北折衷(せっちゅう)の画風である。また文麗や玄対に学び、江戸の写生画の第一人者となった谷文晁(たにぶんちょう 1763-1840)は、同十年 (1798) に模画『歴代名公画譜(れきだいめいこうがふ)』を成しており、続いて文化元年 (1804) の『名山図譜(めいざんずふ)』、同十四年 (1817) の『写山楼画本(しゃざんろうがほん)』[P29] など著名な画譜を出した。一方、京都では江戸にも増して画譜の出版が盛んであり、俳書の『新花摘(しんはなつみ)』が(与謝)蕪村(よさぶそん 1716-1783)自画の挿し絵本として寛政九年 (1797) に刊行された辺りから、南宗画 系の画譜、画本の出版が盛んになる。すなわち同年刊の『九老画譜(きゅうろうがふ)』は蕪村門の紀梅亭(きばいてい 1734-1810)の作であり、蕪村と並ぶ文人画の大家池大雅(いけのたいが 1723-1776)のものも、享和三年 (1803) に『伊孚九池大雅山水画譜(いふきゅういけのたいがさんすいがふ)』、文化元年 (1804) に『大雅堂画譜(たいがどうがふ)』が出るが、伊孚九は大雅が私淑した来舶清人の文人画家である。同時に京都では、北宗画に源を発する円山応挙(まるやまおうきょ 1733-1795)の存在が次第に大きくなり、応挙自身の画譜の刊行は没後のことであるが、寛政十一年 (1799) 刊の『倭人物画譜(やまとじんぶつがふ)』[P30] は応挙および呉春 (ごしゅん) 門の山口素絢 (やまぐちそけん 1759-1818) の作で、洒脱 (しゃだつ) な風俗画 (ふうぞくが) が大いに人気を集めた。同十二年 (1800) の河村文鳳 (かわむらぶんぽう 1779-1821) の『文鳳麁画(ぶんぽうそが)』や享和三年 (1803) の大坂の齋藤秋圃 (さいとうしゅうほ 1769-1861) 画の『葵氏艶譜(きしえんぷ)』などもその影響は否定できない。また同四年 (1804) の『楠亭画譜(なんていがふ)』は円山派 (まるやまは) の西村楠亭 (にしむらなんてい 1775-1834)、文化十四年 (1817) の『水石画譜(すいせきがふ)』は呉春門すなわち四条派 (しじょうは) の佐藤水石 (さとうすいせき) の作品であり、この頃の京都は円山派および四条派 (しじょうは) がもっとも隆盛した時期に当たっており、彼等による画譜も少なくない。さらに名古屋では、独自の文人画家の丹羽謝庵 (にわしゃあん 1742-1786) が出て、同十一年 (1814) に『福善斎画譜(ふくぜんさいがふ)』を刊行したことが目立つ。

[P31]

[P32]

[P33]

[P34]

他にこの時期の画譜のうち特筆すべきものとして、まず享和二年、南画から琳派に転じた中村芳中(なかむらほうちゅう ?-1819)が江戸へ下って出した『光琳画譜(こうりんがふ)』[P31] が挙げられよう。同書は、たらし込みという尾形光琳(おがたこうりん 1658-1716)独特の画法を版本に実現させるなどして、強烈な印象を与え、琳派の復興にも大きく貢献し、酒井抱一(さかいほういつ 1761-1829?)をはじめとする江戸琳派の絵師達を生み出すことになった。抱一の代表的画譜としてはやはり光琳の模画である文化十二年 (1815) の『光琳百図(こうりんひゃくず)』や、自画である同十四年 (1817) の『鶯邨画譜(おうそんがふ)』[P32] を挙げるべきであろう。また文化元年に京都で出された『松花堂画帖(しょうかどうがじょう)』は、絵よりも書の人気の復興が先行していた松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう 1584-1639)の墨画を見事に再現したもので、これも絵本、画譜史の上から逸することのできない作品と言える。さらに漢学者による画譜の出版もこの時期の特色と言える。すなわち文化十三年 (1816) 刊の亀田鵬斎(かめだぼうさい 1752-1826)の『胸中山(きょうちゅうざん)』や文政六年 (1823) 刊の雲室(うんしつ 1753-1827)の『山水徴(さんすいちょう)』などがその例であるが、文人意識の表れと言えようか。文政期 (1818-1830) から天保期 (1830-1844) にかけては、江戸では文晁の流れを汲む大西椿年(おおにしちんねん 1792-1851)の文政十二年 (1829) 刊『あづまの手ぶり』以下の軽妙洒脱(けいみょうしゃだつ)な画本が人気を集め、名古屋では円山派楠亭門の大石真虎(おおいしまとら 1792-1833)の文政十二年 (1829) 刊『神事行灯(しんじあんどん)』が名古屋の永楽屋東四郎から出されて流行し、京都では岸駒(がんく)門の桂青洋(かつらせいよう 1787-1860)の天保五年 (1834) 刊『青洋漫筆(せいようまんぴつ)』や四条派の上田公長(うえだこうちょう)の同年刊『公長画譜(こうちょうがふ)』[P33]、あるいは円山派の素絢(そけん)模の同八年 (1837) 刊『円翁画譜(えんおうがふ)』[P34] などが行われた。さらに嘉永期 (1848-1854) から明治期にかけては、関文川(せきぶんせん)の嘉永元年 (1848) 刊『文川画譜(ぶんせんがふ)』、中林竹洞(なかばやしちくどう 1776-1853)の同三年 (1850) 刊『竹洞四君子画譜(ちくどうしくんしがふ)』、池田孤村(いけだこそん 1801-1866)の慶応元年 (1865) 刊『抱一上人真蹟鏡(ほういつしょうにんしんせきかがみ)』などを経て、河鍋暁斎(かわなべきょうさい 1831-1889)や幸野楳嶺(こうのばいれい 1844-1895)につながっていく。